Esistono diverse intossicazioni da vegetali nei ruminanti che provocano disturbi ematologici legati alla presenza di alcuni specifici composti tossici. È difficile stilarne un elenco esaustivo, soprattutto perché alcune piante tossiche causano anche altri tipi di disturbi.

Ecco dunque le principali piante che provocano marcati segni ematologici, quali sindrome emorragica, ematuria o emoglobinuria. Questi avvelenamenti si manifestano in forma acuta o cronica, a seconda delle circostanze, ma talvolta il decorso dell’avvelenamento acuto è così rapido che non si osservano segni clinici ematologici premonitori.

Inoltre, in particolari situazioni alcune foraggere possono causare effetti tossici se somministrate a lungo, ed è difficile attribuire loro la responsabilità.

La diagnosi non è quindi puramente clinica, anche se alcune sostanze possono comunque essere oggetto di analisi fitochimiche, soprattutto se si tratta di foraggere, ed è particolarmente importante basarsi su dati epidemiologici.

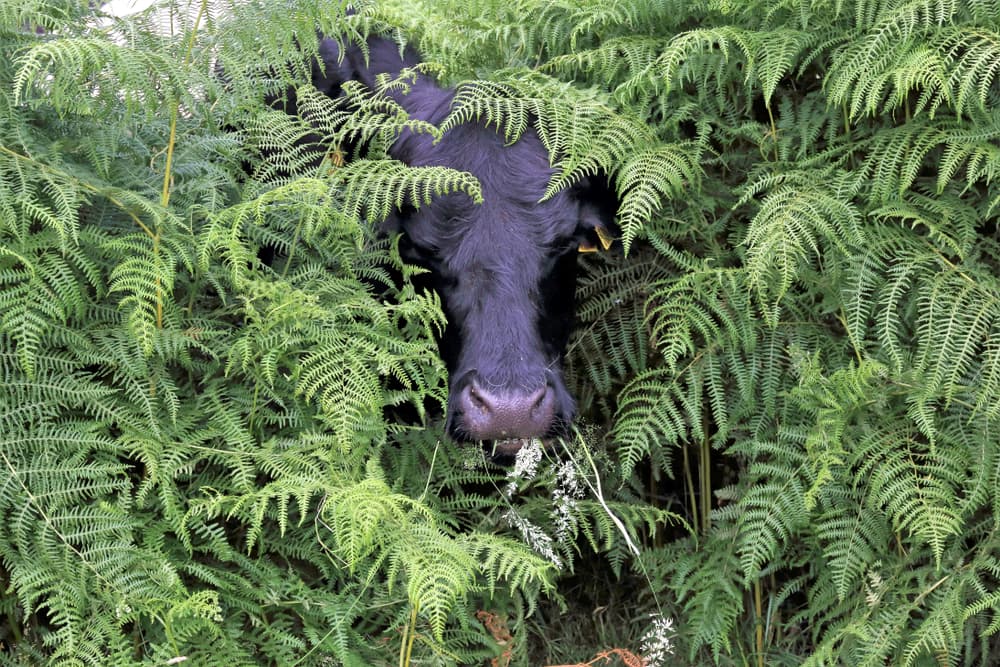

Felce aquilina

La felce aquilina (Pteridium aquilinum) è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Dennstaedtiaceae. Cresce su terreni silicei, in particolare nei boschi, nelle radure, lungo i sentieri e nei pascoli. La sua altezza può raggiungere i 3 m; è molto resistente e ricresce facilmente dopo disboscamenti e incendi. Non dev’essere confusa con la felce maschio: la felce aquilina produce una sola fronda da un singolo rizoma, mentre la felce maschio produce diverse fronde che crescono a rosetta formando un imbuto verso il centro.

Tutte le parti della pianta sono velenose e l’essiccazione non ne modifica la tossicità (sebbene in alcuni Paesi, come il Giappone, la felce aquilina venga consumata).

Patogenesi

La felce aquilina contiene un eteroside sesquiterpenico, il ptaquiloside, che causa aplasia midollare, provocando prima trombocitopenia (e quindi emorragie), quindi leucopenia seguita da anemia. Questo composto, eliminato nel latte, è anche cancerogeno e potrebbe essere responsabile di tumori della vescica nei bovini. La sindrome emorragica è stata segnalata solo in questa specie, ma la pianta contiene anche tiaminasi, responsabili di una carenza di tiamina (vitamina B1) negli equini e nei suidi, che provoca disturbi neurologici. Questi enzimi sono inattivati nel rumine, tuttavia potrebbero essere coinvolti in un caso di cecità segnalato in pecore.

I rischi tossici variano a seconda dello stadio vegetativo: il ptaquiloside è presente principalmente nella fronda matura (foglia) e quindi il pericolo è maggiore in estate, mentre le tiaminasi sono presenti principalmente nel rizoma e nella fronda giovane, il che provoca più avvelenamenti invernali e primaverili.

Circostanze dell’avvelenamento

L’avvelenamento da felce aquilina è possibile se la pianta viene ingerita al pascolo, ma anche se è presente nel foraggio o utilizzata come lettiera. I disturbi si manifestano solo in caso di ingestione ripetuta e prolungata nell’arco di pochi giorni o diverse settimane; i bovini giovani, di età compresa tra 3 e 18 mesi, sembrano essere più suscettibili degli adulti.

Quadro clinico

L’avvelenamento da felce aquilina era causa di una sindrome emorragica (descritta in bovini alimentati con grandi quantità di felce per 1 a 3 mesi, ndr), quadro clinico oggi raro. Sono però ancora possibili forme subacute con compromissione delle condizioni generali (depressione), marcata ipertermia, petecchie ed emorragie di vario tipo (epistassi, secrezioni, diarrea emorragica, ecc.). L’analisi ematologica mostra trombocitopenia, associata a leucopenia e agranulocitosi, e anemia.

Non esiste un trattamento specifico e la progressione è fatale se l’intervento è tardivo. L’autopsia rivela soffusioni emorragiche in vari organi e ulcere digestive.

Nel caso di ingestione prolungata di una piccola quantità di felce per diversi mesi o anni, si può osservare una forma più subdola, con sola ematuria, legata a possibili tumori della vescica, ad esempio papillomi o emangiomi scoperti al macello.

Negli ovini, il consumo prolungato di felce aquilina è responsabile anche di atrofia della retina, la cui patogenesi non è del tutto compresa, che porta a cecità progressiva e irreversibile.

Ferula comune

Il genere Ferula è presente in tutte le Regioni dell’Italia centro-meridionale (ove è più frequente), in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le specie più diffuse sono F. communis e F. glauca; inoltre sono segnalate F. sommieriana (solo Sicilia) e F. arrigonii (solo Sardegna). Ferula communis ha un grosso stelo fiorale (di diversi centimetri di diametro) e può raggiungere i 2-3 m di altezza; i fiori sono raccolti in ombrelle di colore giallo brillante. La ferula comune viene talvolta confusa con il finocchio selvatico – Anethum foeniculum – il cui stelo fiorale, alto al massimo 1,5 m, è sottile e slanciato e il cui fogliame emana un profumo di anice.

©Gilbert Gault

Patogenesi

I principi tossici sono le cumarine, come il ferulenolo, la ferpenina e l’idrossiferulenolo. Tutte le parti della pianta ne possono contenere, con notevoli variazioni di concentrazione a seconda degli organi, del ciclo vegetativo, dello stress ambientale subito dalle piante e della specie. Queste cumarine hanno proprietà anticoagulanti, inibendo la vitamina K epossido reduttasi (VKOR), essenziale per la ricostituzione della vitamina K.

La ferula ha dato il nome alla sindrome conseguente alla sua ingestione: la ferulosi, o “mal della ferola”. La dose tossica per Ferula communis communis è di circa 2,5 g/kg di peso vivo al giorno per la specie ovina.

Circostanze dell’avvelenamento

L’avvelenamento dei ruminanti da ferula comune è molto raro (gli animali al pascolo la evitano), tuttavia, in letteratura sono descritti casi in tutta la regione del Mediterraneo. L’avvelenamento si ha quando la pianta viene consumata durante periodi di carestia, o in particolare in ambito di percorsi di eco- o silvopastoralismo, per la prevenzione degli incendi nell’area mediterranea.

Inoltre, il ferulenolo viene escreto in piccole quantità nel latte e può quindi esporre il vitello: a seconda della sensibilità e della razza (ad esempio nei bovini di razza Corsa si sospetta una mutazione di resistenza), ciò può portare a una diminuzione dei fattori della coagulazione e alla manifestazione del quadro clinico.

Quadro clinico

Questa intossicazione è caratteristica delle molecole anti-vitamina K, con un ritardo di comparsa di alcuni giorni che corrisponde all’inibizione della rigenerazione della vitamina K da parte dell’enzima VKORC1, con conseguente esaurimento dei fattori intrinseci della coagulazione. Oltre al peggioramento delle condizioni generali (forte depressione, perdita di appetito, ecc.), la sintomatologia principale è costituita da una sindrome emorragica.

Il quadro clinico è spesso dominato da debolezza e segni suggestivi come diarrea emorragica, ematuria, epistassi, dispnea o addirittura zoppia, a seconda della localizzazione delle emorragie. All’autopsia possono essere osservate anche aree emorragiche e versamenti cavitari.

Altre piante con proprietà anticoagulanti

Altre piante contengono un anticoagulante naturale (dicumarolo o dimero di cumarina), ma richiedono un’attivazione fungina per produrre concentrazioni in grado di indurre un quadro emorragico nei ruminanti (nella pianta non contaminata da Aspergillus le concentrazioni sono basse). Le due principali piante che contengono queste sostanze sono il trifoglio dolce (Melilotus alba e officinale) e il paleo odoroso (Anthoxanthum odoratum). Talvolta viene utilizzato il termine “sweet clover disease” per indicare il trifoglio dolce che diventa tossico a causa della contaminazione fungina.

In Europa i casi sono rari, perché questa è una pianta infestante e non una foraggera, coltivata invece in Canada e negli Stati Uniti.

Piante contenenti nitrati

I nitrati partecipano al metabolismo dell’azoto nei vegetali e la loro presenza nella razione è normale, ma alcune piante possono contenerne livelli eccessivi, sufficienti a causare avvelenamento nei ruminanti. Si tratta di piante foraggere, coltivate o distribuite in modo eccessivo (principalmente barbabietole, rape da foraggio, colza, cavoli, erba medica, trifoglio e sorgo).

Le cause principali delle concentrazioni anomale di nitrati sono un’eccessiva fertilizzazione azotata e le perturbazioni pedoclimatiche, in particolare siccità, luce insufficiente e carenza di minerali. La concentrazione è maggiore nelle radici che nelle parti aeree, e in particolar modo nelle piante giovani. Anche diverse erbe infestanti sono particolarmente inclini ad accumulare nitrati, come Amaranthus sp., Rumex sp. e Chenopodium sp.

Patogenesi

I nitrati vengono catturati dalla microflora ruminale e ridotti a nitrito tramite la nitrato reduttasi. Questo primo passaggio consente poi la sintesi degli aminoacidi dopo la riduzione del nitrito da parte della nitrito reduttasi. Tuttavia, quando si verifica un’assunzione massiccia di nitrati, il nitrito si accumula nel rumine e viene assorbito; nel sangue penetra nei globuli rossi e ossida il ferro ferroso nell’emoglobina (Fe2+) a ferro ferrico (Fe3+), producendo così metaemoglobina, incapace di trasportare ossigeno.

I nitriti esercitano anche un effetto vasodilatatore responsabile di ipotensione; e i nitrati hanno anche un effetto diuretico e irritante sulla mucosa digestiva.

Circostanze dell’intossicazione

L’avvelenamento si verifica principalmente quando gli animali hanno accesso a foraggi molto ricchi di nitrati, sia attraverso la distribuzione eccessiva di ortaggi da radice come le barbabietole, sia attraverso l’ingestione di piante giovani.

Quadro clinico

Dopo un periodo di latenza che può durare da una a diverse ore, durante il quale l’animale può manifestare sete intensa e diarrea a causa dell’azione diretta dei nitrati, compaiono progressivamente disturbi legati alla metaemoglobinemia, con lo sviluppo di cianosi. Le mucose assumono una tinta grigio-bluastra, poi brunastra, ben visibile a livello della mucosa vulvare.

Allo stesso tempo, gli animali sono gravemente abbattuti, la loro andatura è instabile o non si muovono più e, se costretti a muoversi, manifestano polipnea e spasmi muscolari che possono evolvere in convulsioni. L’urina solitamente rimane limpida, ma può assumere una colorazione brunastra perché la metaemoglobina indebolisce i globuli rossi e può talvolta causare emolisi.

I segni dell’anossia compaiono quando la percentuale di emoglobina in forma ossidata supera il 20% circa, mentre la morte sopraggiunge quando il livello raggiunge il 60-80%. All’autopsia si nota una colorazione brunastra del cadavere, caratteristica della metaemoglobinemia, accentuata dalla vasodilatazione.

L’uso delle strisce reattive per lo screening dei nitriti consente un approccio analitico iniziale sul campo, ma la diagnosi di conferma si basa sul dosaggio della metaemoglobina, che è instabile in vitro, devono quindi essere prese diverse precauzioni: prelevare il campione in eparina o EDTA, quindi diluire immediatamente il sangue con acqua distillata per provocare l’emolisi che impedirà la riduzione enzimatica del pigmento. La provetta va poi refrigerata o congelata, in attesa dell’analisi, che dovrà essere effettuata entro 24 ore.

Esiste un trattamento specifico per questo avvelenamento, che si basa sull’iniezione EV di blu di metilene all’1% (1 mg/kg) in una soluzione isotonica di glucosio. La riduzione della metaemoglobina è rapida e questo antidoto è ben tollerato dai ruminanti, ma bisogna evitare un sovradosaggio, poiché può causare metaemoglobinemia ed emolisi. Anche la vitamina C può essere utilizzata per la sua azione antiossidante (20 mg/kg in soluzione al 20%), ma la sua efficacia è minore.

Se l’intervento è precoce, si può prendere in considerazione il ricorso alla ruminostomia. In caso di ipotensione marcata si somministra adrenalina.

Il genere Alium

Il genere Allium comprende in particolare la cipolla (Allium cepa), l’aglio (Allium sativum) e il porro (Allium ampeloprasum var. porrum). La tossicità delle cipolle è ben nota ai veterinari quando vengono ingerite accidentalmente dai carnivori domestici ma anche i ruminanti ne sono colpiti: in questi casi l’avvelenamento è causato dalla distribuzione di avanzi di cipolle (scarti, produzione eccessiva) nella razione; casi di questo tipo sono descritti in particolare negli Stati Uniti.

Le piante del genere Allium contengono derivati dello zolfo (resistenti alla cottura), responsabili degli effetti tossici, cioè un’azione emolitica e ossidativa sull’emoglobina. I corpi di Heinz sono visibili all’interno dei globuli rossi.

La dose tossica di queste piante nei ruminanti non è nota; per quanto riguarda le cipolle, per i carnivori domestici la quantità è dell’ordine di 5-10 g per chilo di peso corporeo. Le pecore e le capre sembrano essere meno suscettibili rispetto ad altri animali. Alcuni studi hanno valutato i segni clinici dell’avvelenamento da cipolla nel bovino: consumata alla dose di 0,04 kg per chilo di peso corporeo in una notte, hanno provocato una significativa emoglobinuria. In un secondo studio, i bovini hanno consumato circa 20 kg di cipolle per animale al giorno per sei settimane. In entrambi gli studi sono morti diversi bovini.

Altri segni erano perdita di appetito, ridotta motilità del rumine, tachicardia, tachipnea e ittero. Inoltre, è capitato anche che vacche gravide abbiano dato alla luce vitelli morti.

Colza e Brassicaceae

La colza (Brassica napus) e il cavolo (Brassica oleracea) appartengono alla famiglia delle Brassicaceae. La coltivazione della colza è diffusa in tutto il mondo per produrre olio commestibile destinato al consumo umano, all’alimentazione del bestiame, in particolare sotto forma di panelli, ma anche come biocarburante. Oltre che nei campi coltivati, la si può trovare anche ai bordi delle strade o nelle aree incolte.

La pianta, dai caratteristici fiori giallo oro, può raggiungere 1 m di altezza. Brassica oleracea var. acephala viene coltivato a scopo zootecnico, in particolare come foraggio per le vacche da latte, e può essere utilizzato anche come concimazione verde, come la senape.

Patogenesi

Si ritiene che la tossicità ematica della colza e di altre Brassicaceae sia legata alla presenza di un aminoacido, l’S-metil cisteina solfossido, che nel rumine si trasforma in dimetildisolfuro, che provoca la comparsa dei corpi di Heinz, probabilmente in seguito alla formazione di ponti disolfuro tra le molecole di emoglobina, che porta alla loro precipitazione nei globuli rossi. L’emolisi risultante porta ad anemia ed emoglobinuria.

Circostanze dell’intossicazione e quadro clinico

La colza e il cavolo da foraggio vengono selezionati in particolare per la loro bassa concentrazione di composti tossici; tuttavia, l’avvelenamento è possibile quando le condizioni pedoclimatiche ne hanno favorito l’accumulo o se le piante vengono somministrate eccessivamente. Anche una forte contaminazione da Brassicacee selvatiche o utilizzate come sovescio può favorirne l’insorgenza. Lo sviluppo dell’emolisi provoca apatia e la comparsa di un colore scuro o rosso delle urine dovuto all’emoglobinuria. L’analisi ematologica rivela un’anemia rigenerativa, generalmente moderata, che può essere accompagnata da tachipnea e tachicardia, con diminuzione della produzione di latte. Le mucose sono pallide e talvolta itteriche. La filtrazione renale della metaemoglobina può causare nefrite.

Non esiste una cura specifica per questo avvelenamento; la principale misura da attuare è l’interruzione della distribuzione del foraggio. La presenza di S-metil cisteina solfossido può essere associata a un contenuto eccessivo di altri composti potenzialmente tossici presenti nelle Brassicaceae, come gli eterosidi di zolfo e i nitrati.

Il quadro clinico può quindi essere complicato da disturbi respiratori, epatici e renali, nonché da metaemoglobinemia.

Le piante che causano disturbi ematologici nei ruminanti possono provenire da pascoli, dalla potatura delle siepi, dai giardini o persino essere mescolate alla razione.

Nella pratica, è importante chiedere agli allevatori, che devono essere informati dei rischi tossici associati a determinate piante, informazioni sull’alimentazione dei loro animali, in particolare sull’aggiunta volontaria o involontaria di determinate foraggere e, in caso affermativo, in quali proporzioni e per quanto tempo; è quindi utile che il veterinario si informi sulle specie vegetali presenti nella zona per comprendere i rischi per gli animali.

Per saperne di più:

- Rae HA. Onion toxicosis in a herd of beef cows. Can Vet J. 1999;40(1):55-57.

- Silva F, Garcês A, Magalhães C, Pires I. Diseases in Ruminants Associated with Pteridium aquilinum Ingestion. Biology and Life Sciences Forum. 2023; 24(1):8.

- Van der Kolk JH. Onion poisoning in a herd of dairy cattle. Vet. Rec. 2000;147(18):517-518.